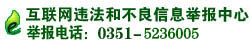

在山西省中北部地区,有一片受到文化与自然双重滋养的土地——忻州市。近年来,忻州市紧扣“以文塑旅、以旅彰文”发展主线,推动文化和旅游深度融合、相互赋能,不仅让千年文化焕发新生机,更让旅游产业成为经济社会高质量发展的新引擎。2024年,全市51个A级旅游景区接待游客2894.86万人次,同比增长9.3%,交出了一份文化与旅游共生共荣的亮眼答卷。

文化为基:让旅游更有深度

忻州市深厚的文化底蕴,正为旅游业发展注入源头活水。在文物保护领域,忻州市高标准编制《忻州市文物保护与利用专项规划(2023—2035年)》,构建“双核两带五区”保护利用格局。借助《黑神话·悟空》对忻州古建筑的宣传效应,忻州组织对44处具备开放条件的国省保文物建筑实施开放工程,让千年古建走进大众视野。五台山、长城雁门关段两处世界文化遗产,以及佛光寺、南禅寺等唐代建筑遗存,成为游客触摸历史的重要窗口。

非物质文化遗产与旅游的深度融合,是忻州文旅融合的一大亮点。忻州古城景区入选山西省非遗与旅游深度融合典型案例,山西四达酒类饮料有限责任公司入选山西省非遗工坊典型案例。“山西·乡村古建 乐游原平”成功入选2024年全国乡村旅游精品线路,繁峙县集义庄乡兴旺庄村、五台县门限石乡湾子村被评为省级乡村旅游重点村,五台县门限石乡被评为省级乡村旅游重点镇,让游客在乡村游中感受非遗魅力。在文艺创作领域,忻州创新编排的《鞭花舞出幸福歌》斩获山西省第十二届“群星奖”,以艺术形式为旅游注入更多文化内涵。

旅游为桥:让文化更具活力

旅游的蓬勃发展,为文化传承搭建了广阔舞台。忻州市持续开展公共文化服务提升工程,完成全市163个乡镇(街道)文化站评估定级,忻州市博物馆被评为国家二级博物馆。忻州市图书馆文献外借量超30万册次,公共文化服务的触角延伸至城市的各个角落。

文化活动的常态化开展,让游客在旅行中感受忻州文化的独特魅力。2024年,忻州免费送戏下乡演出1238场,农民工歌手大赛、广场舞大赛等市级赛事精彩纷呈,忻州大剧院常态化演出83场,第二届“梨花奖”艺术月成功举办,实现了“游客在哪里,文化服务就延伸到哪里”。在宣传推广方面,“文旅忻州”新媒体账号紧跟“山河四省互卷”等热点话题,发布作品412条,播放量达2069.7万次,“我在忻州过大年”短视频征集大赛微博话题曝光量5397万次,让忻州文化借助旅游流量走向全国。

融合创新:让产业更富动力

忻州市以系统思维推动文旅产业融合发展,重点打造忻州古城、五台山、芦芽山三大旅游集散地,形成六区引领、三大集聚区支撑的发展格局。2024年,五台山、雁门关、老牛湾、芦芽山景区8个重点项目完成投资1.62亿元,五台山风景名胜区启动运营管理机制改革,龙头景区的引领作用持续增强。

在业态创新方面,忻州大力发展“旅游+”和“+旅游”模式,推出十大“忻州礼物”并在多地展出,连续2年举办山西·忻州“长城两边是故乡”文化旅游季,让游客在旅行中感受文化魅力。2025年一季度,全市重点监测景区接待游客564.12万人次,同比增长17.87%;省外游客占比超过40%,珠三角地区、长三角地区等远程客源市场持续拓展,文旅融合的经济效益日益凸显。

展望未来:让发展更显张力

今后,忻州市将继续深化“以文塑旅、以旅彰文”发展路径,推动重点景区提档升级,持续推进忻州云中河温泉旅游度假区创建国家级旅游度假区,完成全市旅游资源普查。在品牌建设上,强化“一盘棋”宣推合力,拓展东北地区、西北地区等潜力客源市场;在乡村旅游领域,围绕乡村全面振兴,申报国家级、省级乡村旅游重点村镇;在文化遗产保护方面,实施国宝级文物重大保护专项工程,评选第五批市级非遗传承人,让文化遗产在保护中活化利用。

从五台山的悠远钟声到雁门关的长城雄风,从芦芽山的林海碧波到忻州古城的烟火人间,忻州正以文化的厚度提升旅游的高度,以旅游的广度拓展文化的深度。随着文旅融合的不断深化,这座千年古城正焕发出新的生机与活力,向着“国际知名文化旅游目的地”的目标稳步迈进,为全国文旅融合发展贡献智慧和力量。

数据来源:忻州市文化和旅游局

智慧五台

智慧五台

公众号

公众号

站长统计

站长统计